Wie wir in Zukunft heizen, ist nicht nur für jede und jeden Einzelnen wichtig, sondern auch für unsere gesamte Gemeinde. Mit dem neuen Wärmeplanungsgesetz (WPG) des Bundes, das am 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist, sind alle Städte und Gemeinden verpflichtet, bis spätestens 30. Juni 2028 einen sogenannten kommunalen Wärmeplan vorzulegen. Dieser Plan zeigt Schritt für Schritt auf, wie die Wärmeversorgung in den kommenden Jahren klimafreundlich, sicher und bezahlbar gestaltet werden kann.

Warum braucht es einen Wärmeplan?

Die Wärmeplanung ist eine Art Fahrplan: Sie beschreibt, wo wir heute stehen, welche Möglichkeiten es gibt und wie wir unser Ziel, einer nachhaltigen Wärmeversorgung bis spätestens 2040 erreichen können. Dabei geht es nicht nur um technische Fragen, sondern auch darum, dass Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen frühzeitig Orientierung für ihre künftigen Entscheidungen erhalten, wie etwa beim Heizungstausch oder bei Neubauten.

Marpingen startet frühzeitig

Zwar müsste die Gemeinde Marpingen den Wärmeplan erst bis Mitte 2028 erarbeiten, wir haben uns jedoch entschieden, deutlich früher zu beginnen. Bereits 2023 stellte die Gemeinde gemeinsam mit sechs weiteren Kommunen im Landkreis St. Wendel einen Antrag auf Bundesförderung. Die beantragte Summe in Höhe von 68.000 Euro wurde zu 100 Prozent bewilligt. Für Marpingen bedeutet das: Die gesamten Kosten werden vom Bund übernommen, es entstehen keine zusätzlichen Belastungen für den Gemeindehaushalt.

Vergabe an Fachfirma

Nach einer öffentlichen Ausschreibung im Sommer 2024 erhielt die Fachfirma Greenventory den Zuschlag. Ausschlaggebend war ihre große Fachkompetenz und die umfangreiche Erfahrung in der Erstellung kommunaler Wärmepläne.

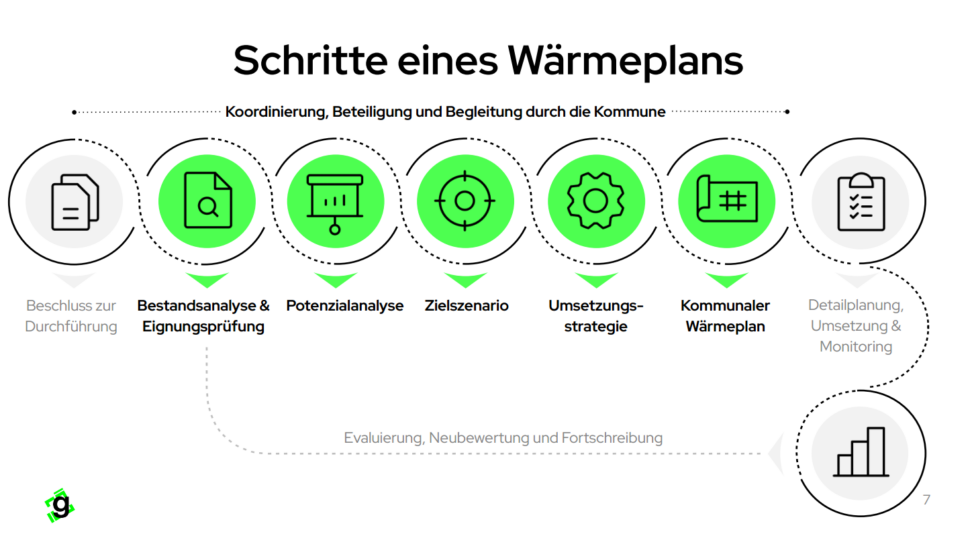

Ablauf des Projekts

Die Erstellung des Wärmeplans erfolgt Schritt für Schritt. Am Anfang stand eine umfassende Bestandsaufnahme, bei der Daten zu Gebäuden, Heizsystemen, Energieverbrauch und Versorgungsnetzen gesammelt wurden. Hierzu wurden unter anderem Energieversorger, die Wasserwerke, die zuständigen Schornsteinfeger sowie Einrichtungen wie Schulen und Seniorenzentren eingebunden.

Im Anschluss wurden diese Informationen ausgewertet. Ziel war es, ein genaues Bild davon zu erhalten, wie die aktuelle Wärmeversorgung in Marpingen aussieht, wie hoch der Energiebedarf in den verschiedenen Bereichen ist und welche Auswirkungen die Nutzung bestimmter Energieträger auf die Treibhausgasemissionen hat.

Auf Basis dieser Analyse entwickelte das beauftragte Fachbüro verschiedene Szenarien, die aufzeigen, wie die Wärmeversorgung in den kommenden Jahren schrittweise umgestellt werden kann. Ergänzt wird dieser Prozess durch Workshops und Fachgespräche, in denen sowohl Fachleute als auch Bürgerinnen und Bürger ihre Perspektiven einbringen können.

Ein wichtiger Meilenstein war der Abschluss der Datenerhebung am 15. Februar 2025. Die Ergebnisse dieser Arbeit flossen in sogenannte Zielszenarien ein, die als Grundlage für die weiteren Schritte dienen.

Abbildung 1: Schritte eines Wärmeplans. Quelle: greenventory / energis: Kommunale Wärmeplanung Marpingen – Zwischenbericht der Bestands- und Potenzialanalyse (Seite 7).

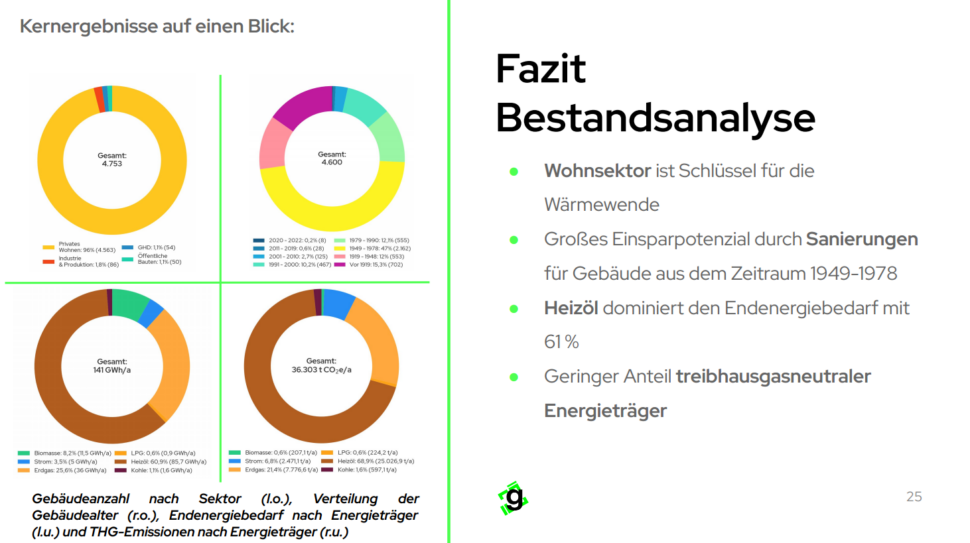

Ergebnisse des Zwischenberichts

Im August 2025 wurden die Zwischenergebnisse der kommunalen Wärmeplanung vorgestellt. Im Mittelpunkt stand zunächst die Bestandsanalyse, die einen umfassenden Überblick über den Gebäudebestand und die aktuelle Wärmeversorgung in Marpingen gibt. Deutlich wurde dabei, dass rund 96 Prozent aller Gebäude Wohnhäuser sind. Damit ist der Wohnsektor der zentrale Schlüssel für die Wärmewende. Vor allem Gebäude aus den Baujahren 1949 bis 1978 bieten großes Einsparpotenzial, da sie häufig noch unsaniert sind. Gleichzeitig zeigt die Analyse, dass fossile Energieträger in der Gemeinde nach wie vor dominieren: 91 Prozent der Heizungen arbeiten derzeit mit Öl oder Gas, wobei Heizöl mit 61 Prozent den größten Anteil einnimmt. Nur etwa neun Prozent der Heizsysteme sind bereits treibhausgasneutral, meist durch die Nutzung von Biomasse oder Strom.

Abbildung 2: Fazit Bestandsanalyse. Quelle: greenventory / energis: Kommunale Wärmeplanung Marpingen – Zwischenbericht der Bestands- und Potenzialanalyse (Seite 25).

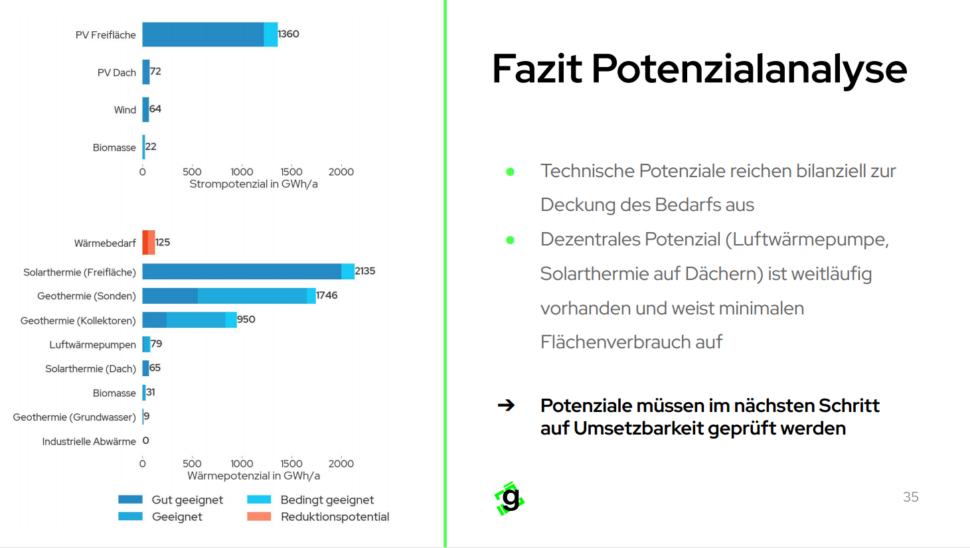

Ergänzt wurde die Bestandsaufnahme durch eine Potenzialanalyse, die untersucht hat, welche Möglichkeiten für die künftige Wärmeversorgung in Marpingen bestehen.

Abbildung 3: Fazit Potenzialanalye. Quelle: greenventory / energis: Kommunale Wärmeplanung Marpingen – Zwischenbericht der Bestands- und Potenzialanalyse (Seite 35).

Nächste Schritte

Der Wärmeplan befindet sich nun in der entscheidenden Phase. Die nächsten Arbeitsschritte sind: die Identifizierung von Eignungsgebieten für Wärmenetze, also für zentrale Lösungen, die ganze Straßenzüge oder Quartiere versorgen könnten. Darauf folgt die Berechnung eines Zielszenarios für 2045, das aufzeigt, wie Marpingen langfristig klimaneutral versorgt werden kann. Anschließend wird ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, der konkrete Handlungsschritte benennt, sowohl für die Gemeinde als auch für Bürgerinnen und Bürger. Der finale Schritt ist der Beschluss der Wärmeplanung durch den Gemeinderat bis Ende 2025. Darüber hinaus wollen wir zusammen mit anderen Partnern in diesen Bereiche Potenziale erarbeiten und überlegen, wie wir gemeinsam die besten Lösungen für die Gemeinde Marpingen umsetzen können. Nicht jede Möglichkeit eines Wärmenetzes ist auch finanziell leistbar für die Gemeinde, weshalb auch hier eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung notwendig sein wird.

Ausblick

Der Abschluss der Arbeiten ist für Januar 2026 vorgesehen, spätestens jedoch im Februar 2026. Dann wird der fertige Wärmeplan in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt.

„Die kommunale Wärmeplanung ist für uns ein wichtiger Schritt, um auf kommende Herausforderungen vorbereitet zu sein“, so Bürgermeister Volker Weber. „Wir wollen frühzeitig handeln, damit alle Beteiligten Klarheit haben und rechtzeitig die richtigen Entscheidungen treffen können und wir als Gemeinde, auch entsprechend die Weichen im Bereich der Kombinations- und Hybridlösungen stellen können. Wir wollen weg aus der Unsicherheit hin zur Klarheit für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde, damit sie auch entsprechende Fördermittel, sofern von Seiten des Bundes noch welche gewährt werden, abgerufen werden können.“

Zwischenbericht: